Plusieurs professeurs de différentes disciplines (lettres-histoire, documentation, SES, EMC) ont travaillé sur un ensemble de séances en lien avec la liberté d’expression et l’économie des médias. La séquence propose une approche modulaire : chaque séance peut être exploitée indépendamment selon les possibilités pédagogiques.

Cette séance s’inscrit dans les TraAM Documentation sur l’intelligence collective notamment dans l’axe 1 : « Quelle(s) pédagogie(s) info-documentaires(s) mobiliser pour questionner le rapport des élèves à la recherche d’informations et à la création de contenus à travers l’intelligence collective ? »

Les élèves travaillent en groupes de quatre, ce qui les incite à collaborer, parfois à coopérer, à partager leurs compétences et à répartir les tâches efficacement pour mener à bien les projets proposés. Cette organisation encourage l’intelligence collective et développe des compétences essentielles telles la communication, la coopération et la gestion de projet. En travaillant en équipe, les élèves sont amenés à créer des contenus à partir des recherches informationnelles et reflétant leur compréhension des sujets abordés. Ils apprennent ainsi à co-construire du savoir, à argumenter leurs points de vue et à respecter ceux des autres

Contexte :

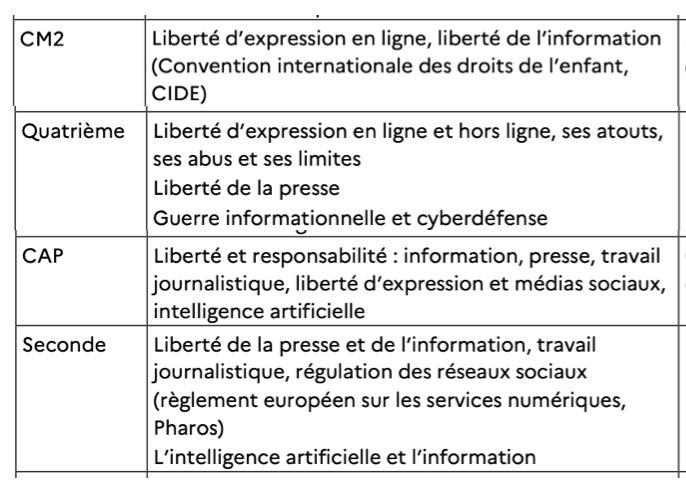

Le nouveau programme d’EMC aborde à plusieurs reprises la liberté d’expression.

Il précise aussi que « Enfin, dans une perspective résolument interdisciplinaire, l’enseignement moral et civique oriente l’attention des élèves vers des problématiques contemporaines particulièrement vives liées à l’EMI d’une part, à l’EDD d’autre part. L’enseignement moral et civique n’a pas vocation à se substituer à ces deux « éducations », mais contribue à faire naître des projets interdisciplinaires et y participe de plein droit, grâce à la coopération des professeurs de toutes les disciplines dans le second degré, notamment le professeur documentaliste pour l’EMI ou le professeur d’histoire-géographie ou de sciences de la vie et de la Terre pour l’EDD. Au lycée, la diversité des disciplines contribuant à cette interdisciplinarité s’enrichit, notamment avec les sciences économiques et sociales et la philosophie. »

Public : classes de 2nde GT et CAP

Objectif :

Accompagner les élèves dans une meilleure compréhension de l’importance de la liberté d’expression, du travail journalistique et des modèles économiques des médias.

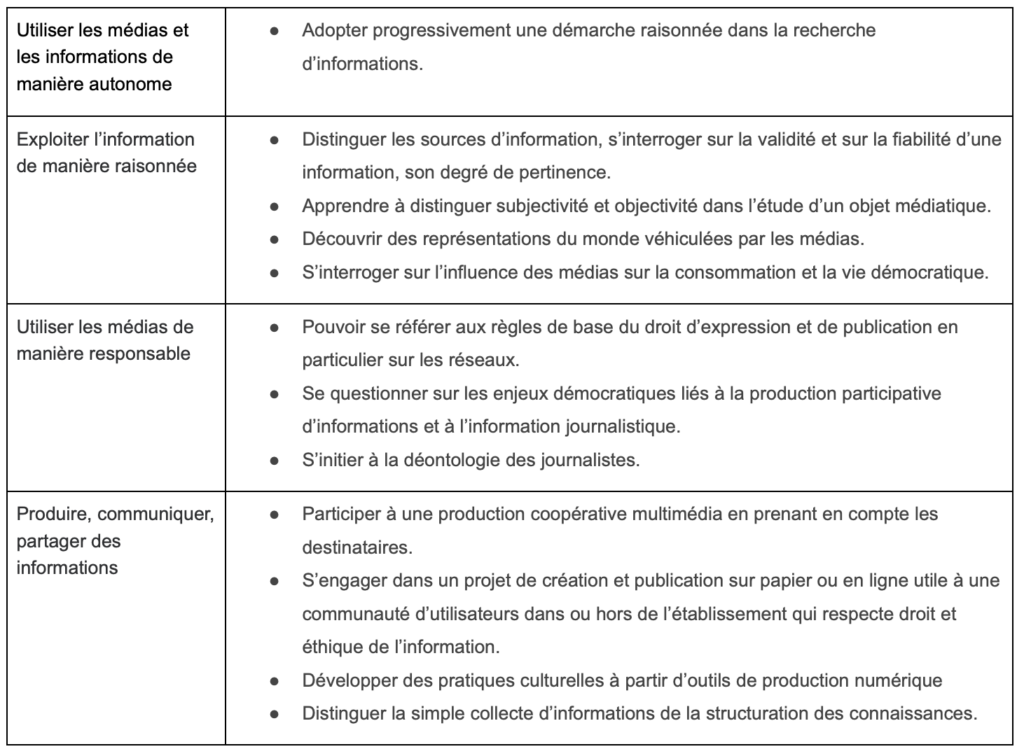

Compétences :

Compétences EMI :

Compétences CRCN :

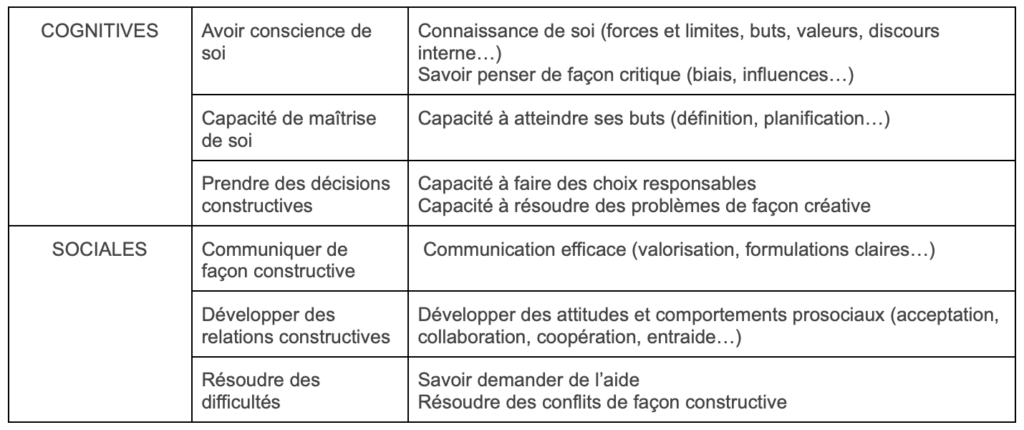

Compétences psychosociales :

Déroulé :

Séance 1 : La liberté d’expression

- Les élèves disposent d’un tableau blanc par îlot (équipes de 4). Ils doivent, grâce à leurs connaissances et l’intelligence collective (certains trouvent un mot, débloquant les autres), retrouver ce qu’est la DDHC.

- Ils se chargent ensuite d’aller chercher le document imprimé en A3 et plastifié (ce qui leur permet au besoin de surligner ou d’entourer des éléments pour répondre aux questions 2 et 3).

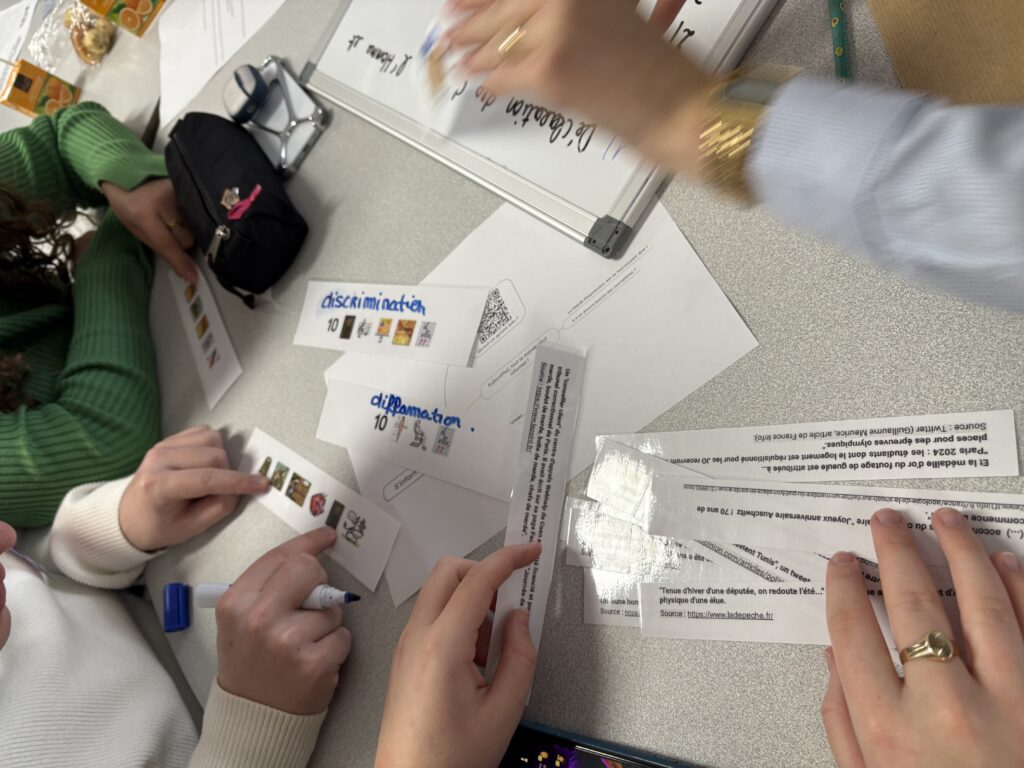

- Une enveloppe est scotchée sous la table. Elle comprend des rébus et des phrases à classer pour les consignes 4 et 5. Cette activité permet aux élèves de connaitre et comprendre les atteintes à la liberté d’expression.

- À l’étape 6, l’enseignant fait un point avec le groupe sur le classement des phrases pour vérifier la bonne compréhension. Il remet ensuite une dernière enveloppe qui contient des documents divers sur le métier de journaliste dans le monde.

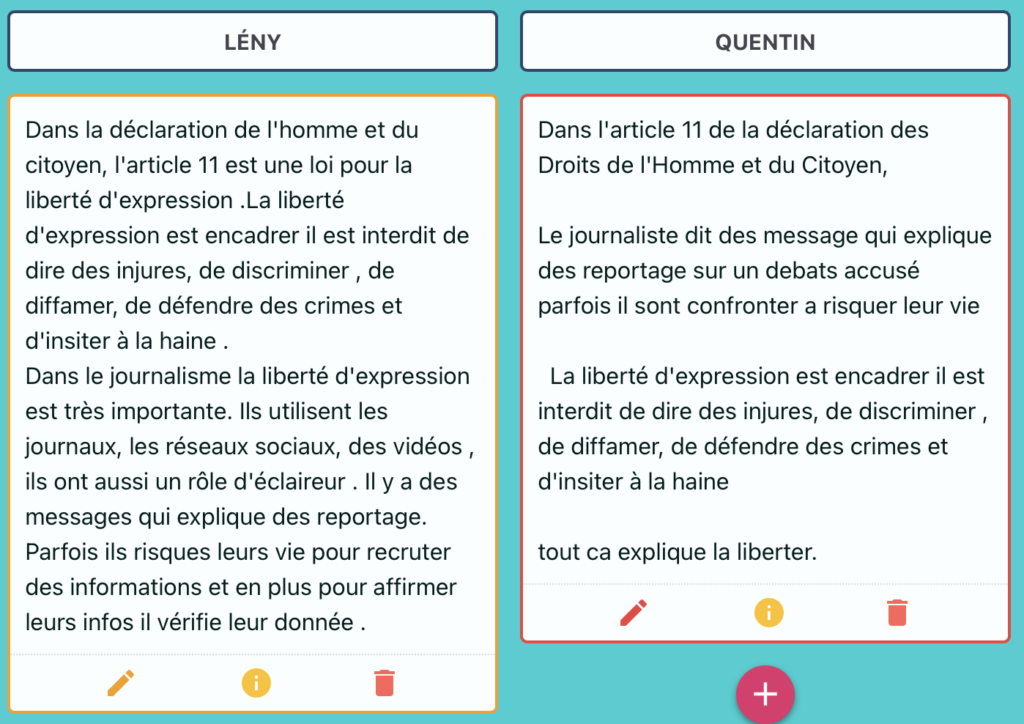

- L’étape 7 permet de faire un point avec les élèves sur la coopération et la collaboration. Il leur est proposé de travailler quelques minutes seul pour ensuite mettre en commun et peut-être rebondir sur les propositions de chacun.

Ils peuvent, au choix, utiliser un digipad ou des feuilles de brouillon. Ici, Lény et Quentin (CAP) ont utilisé un digipad et ils ont constaté rapidement qu’ils n’avaient pas retenu les mêmes choses. Leur production finale en a été d’autant plus enrichie.

Séance 2 : Des atteintes à la liberté d’expression dans le monde – réalisation d’une vidéo en stop motion

Heure 1 : Recherches d’informations

Durant cette séance, les élèves vont tirer au sort un pays, faire des recherches d’informations (en ligne pour les secondes générales, à partir d’un corpus pour les élèves de CAP) pour trouver un cas précis (journaliste emprisonné, enlevé, tué…) et collecter suffisamment d’informations pour être capable d’expliquer le cas étudié. Dans le cadre d’une recherche libre, nous avons constaté que les élèves s’arrêtaient sans avoir fait le tour du sujet, ce qui nous a permis de discuter avec eux du besoin informationnel et de la répartition des tâches. Les groupes se sont peu à peu tous mis sur des supports différents, sur des sources différentes afin de gagner en efficacité et mettre ensuite en commun et en relation les informations trouvées, ce qui permettait alors une compréhension plus globale du sujet.

Heure 2 : Écriture de la voix off, impression des images libres de droit

À nouveau, les élèves se répartissent le travail, entre rédaction de la voix off, prise en main du matériel, choix, impression et découpage des images. Ils multiplient les temps individuels et collectifs pour être plus efficaces.

Heure 3 : tournage, enregistrement de la voix off

Les élèves utilisent l’application StopMotion sur les tablettes pour réaliser la vidéo. Voir les exemples des réalisations des élèves de CAP ici.

Séance 3 : Et en France alors ? Zoom sur les modèles économiques des médias

Cette séance a été testée seulement en seconde générale et technologique. Une adaptation est en cours pour les élèves du lycée professionnel.

Il nous semblait essentiel, encore plus dans le contexte actuel (arrêt du fact checking par Meta, non renouvellement de C8 et NRJ12, etc.) de faire un point sur l’économie des médias, en nous appuyant sur des exemples concrets. Cette séance s’inspire largement du dispositif « En classe » du CLEMI.

- Les élèves consultent le site RSF pour voir le classement de la France et son évolution.

- Ils regardent la vidéo compilée par Arrêt sur Images pour compléter le tableau et répondre à la question 3.

- À la question 4, beaucoup d’élèves ont fait l’hypothèse que Cnews ne s’intéressait peut-être qu’à l’Europe et pas à l’économie, contrairement aux autres médias.

- À partir d’un jeu de cartes, et grâce à quelques recherches rapides, ils essayent de faire des regroupements pendant 10 minutes.

- Ils réévaluent alors leur hypothèse en échangeant leurs idées. Il est important d’aborder avec eux que la concentration des médias n’est pas forcément négative en soi, car l’information est un genre médiatique qui coûte très cher. Toutefois, cette concentration soulève des questions, notamment lorsque certaines informations ne sont pas diffusées, comme le montre l’exemple étudié ici.

- Ils abordent ensuite un autre cas, plus ou moins abordés par différents médias (Basta média, Le Monde, France TVinfo et News). Cette étape leur permet d’aborder différents types de financement pour les médias, les choix possibles, les difficultés.

- Pour la question 9, il s’agit d’analyser une séquence vidéo connue de presque tous les élèves : un extrait de TPMP. Les élèves ont pour la plupart retenu la dispute, pas le sujet abordé. Ils vérifient les propos de Louis Boyard (implication des sociétés de Bolloré dans la déforestation) et s’interrogent sur les raisons que peut avoir Hanouna de le faire taire et comparent le propos avec les limites à la liberté d’expressions prévues par la loi (séance 1).

Bilan réflexif :

Cette séquence aurait gagné à intégrer une dernière partie sur les réseaux sociaux qui sont depuis plusieurs années des médias sociaux qui poussent certains contenus en avant selon des critères parfois opaques pour nos élèves. Un travail conjoint pourrait être envisagé en SNT.

Une question qui nous semble évidente ne l’est pas forcément pour nos élèves : à quoi cela sert de s’informer ? Beaucoup répondent en projetant une attente adulte, une sorte d’injonction sur leurs pratiques : « c’est important ». Mais peu font spontanément le lien entre information et prise de décision.

Un exemple qui fonctionne bien en classe est la question du changement climatique : « À quoi ça me sert d’avoir des informations sur le changement climatique ? » Cette fois, la réponse vient plus naturellement : « À faire des choix ! »

Note des webmestres :

Nous avons demandé à ChatGPT d’illustrer cet article en lui donnant le lien. Voici sa proposition et sa réponse : « Voici une illustration symbolique qui représente l’économie des médias et l’éducation aux médias. L’image met en balance les médias traditionnels et numériques, avec des flux de données et des symboles financiers en arrière-plan pour illustrer les influences économiques sur l’information. J’espère qu’elle correspond à l’esprit de l’article. »