Cet article réflexif a été réalisé dans le cadre des TRAaM documentation, co-écrit par Fabienne Hoffmann de l’académie de Nancy-Metz, Claire Herrmann de l’académie de Besançon et Mélanie Serret de l’académie de Lille.

« Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite » – Henry Ford

L’intelligence collective émerge de l’interaction entre les individus, dépassant la simple somme des intelligences individuelles. Pour favoriser cette dynamique, plusieurs facteurs clés sont essentiels1.

- Sécurité psychologique : permettre à chacun de partager, contredire et questionner sans crainte de jugement.

- Fiabilité : cultiver une co-dépendance où chacun peut compter sur les autres et avoir confiance en la pertinence des objectifs fixés.

- Structure et transparence : définir les précisément les objectifs et les rôles de chacun.

- Signification du travail : donner du sens aux actions entreprises, un objectif atteignable.

- Impact du travail : mettre en lumière l’utilité des actions entreprises.

Dans le contexte scolaire, ces facteurs sont souvent négligés. La sécurité psychologique peut être insuffisante, mise de côté (certains élèves participent peu ou pas par peur des moqueries de leurs camarades). La fiabilité est compromise par une coopération limitée (chaque élève gérant « sa » partie). La signification du travail est souvent réduite à la note. De plus, les contraintes temporelles et le nombre élevé d’élèves par classe ne facilitent pas non plus la mise en place de véritables travaux en équipe.

Néanmoins, la pédagogie par projet est un levier puissant pour favoriser l’émergence de l’intelligence collective. En encourageant les élèves à travailler ensemble sur des projets concrets et collaboratifs, on stimule les interactions, le partage de compétences, la créativité, l’innovation, la résolution de problèmes… Les élèves sont amenés à partager leurs idées, à confronter leurs points de vue, à répartir les tâches et à collaborer pour atteindre un objectif commun qui fait sens pour eux.

C’est dans ce cadre que nous avons souhaité proposer un projet pour rendre acteurs certains élèves dans le cadre d’un projet d’établissement.

Comment mobiliser les élèves et les accompagner pour qu’ils fassent preuve d’intelligence collective afin de les rendre acteurs d’un projet dans l’établissement ?

I. Brève présentation des projets et liens vers les scénarios sur les sites académiques.

| Mélanie Serret (Lille) | Claire Herrmann (Besançon) | Fabienne Hoffman(Metz) | |

| Projet | Accompagner les éco-délégués dans l’élaboration d’un projet « bien être au lycée ». | Donner une nouvelle dynamique au CVC. | Créer des liens entre les élèves par le biais de la création d’une recyclerie au sein du lycée polyvalent avec les élèves d’une classe de 1ère générale en EMC. |

| Temporalité | Une journée « hackathon » puis avancée sur l’année. | De Janvier à juin 2024 | Septembre 2023 à juin 2024 |

| Espace, matériel | Espace collaboratif du CDI (tables rondes, tableaux velledas, feuilles A3, ordinateurs portables). | Espaces et matériels variés en fonction des projets | Au CDI et en classe ; support papier et ordinateur. |

| Scénarios pédagogiques | Sur le site de l’académie de Lille | Sur le site de l’académie de Besançon | Sur le site de l’académie Nancy Metz |

II. Leviers pour accompagner la mise en œuvre de l’intelligence collective.

1. Sécurité psychologique.

Pour rappel, la sécurité psychologique vise à permettre à chacun de partager, contredire et questionner sans crainte de jugement.

Il est important de veiller à ce que chacun puisse s’exprimer, l’enseignant peut alors valoriser les différences de profils, de compétences, de connaissances pour montrer que chacun a sa place au sein de l’équipe. Il peut aussi faire pleinement partie de l’équipe dans un esprit de gestion de projet où tout le monde doit œuvrer dans le même sens.

Des règles de fonctionnement, co-construites avec les élèves, posent un cadre bienveillant avec des valeurs partagées comme l’écoute, le respect de la parole de chacun, l’entraide…

Dans le cadre de nos différents projets, les élèves ne se connaissaient pas forcément tous. Travailler ensemble est alors un vrai défi ! La présence d’élèves d’âges différents a permis à chacun de faire preuve de plus de maturité et de bienveillance. Des activités brise-glace ont aussi favorisé la connaissance de soi et la rencontre avec les autres.

Des moments conviviauxcomme un goûter ou une siestescontée permettent de prendre des pauses qui sont à l’origine de liens informels, très utiles dans le cadre de l’intelligence collective. Ces moments renforcent la cohésion de l’équipe et le bien-être de chacun.

2. Fiabilité.

Pour rappel, la fiabilité est une condition de l’intelligence collective qui vise à cultiver une co-dépendance où chacun peut compter sur les autres et avoir confiance en la pertinence des objectifs fixés.

Afin d’instaurer un climat de fiabilité, des activités brise-glace comme la « constellation » permettent d’identifier les atouts de chaque membre de l’équipe.

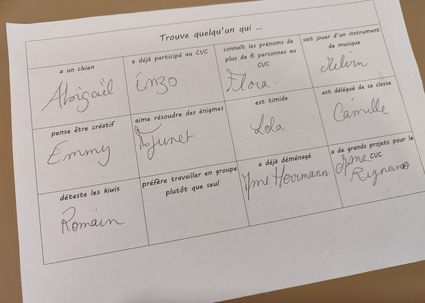

L’activité « Trouve quelqu’un qui » invite chaque élève à interroger les autres pour compléter un tableau. Ce dernier a été conçu pour définir d’emblée quelques traits de caractère utiles à connaître pour la gestion de projet. Cela crée une première forme de co-dépendance positive.

Exemple de tableau « trouve quelqu’un qui »

Le mélange des filières, avec des élèves aux profils très différents et donc complémentaires, est aussi un levier puissant. Certains élèves maîtrisaient par exemple le montage vidéo grâce à des projets précédents, ce qui a bénéficié à tout le groupe.

Vivre des expériences concrètes ensemble, comme une visite d’une recyclerie ou un speed dating avec des acteurs de l’économie sociale et solidaire, renforce aussi la fiabilité. Ces moments sont ensuite verbalisés et complétés par des échanges informels entre élèves et avec les professeurs. Chacun apprend à compter sur les autres.

Visite d’une recyclerie à Metz en avril 2024

3. Structure et transparence.

Pour rappel, la structure permettent de définir précisément les objectifs et les rôles de chacun.

La première étape du projet peut être une phase d’idéation collective, où chacun peut s’exprimer librement sans jugement.

Par exemple, à Lille, les élèves ont imaginé une mascotte fictive du projet pour lancer les échanges de manière ludique. Les élèves imaginent ce que vit cette mascotte dans le lycée, en laissant libre cours à leur créativité. L’important est d’adopter une attitude d’accueil bienveillant à toutes les propositions, en disant « oui et » plutôt que « non mais ».

Une fois les idées de base posées, il faut répartir les rôles et responsabilités de chacun de manière transparente. Qui sera en charge de quoi ? Quelles sont les compétences de chacun ? Qui sera le référent pour telle ou telle tâche ? Cette répartition doit être discutée et validée par le groupe.

Pour assurer un suivi transparent du projet, il est judicieux d’utiliser des outils collaboratifs comme l’ENT (Espace Numérique de Travail) de l’établissement.

Dans le cadre du projet CVC, tous les comptes-rendus de réunions ont été mis à disposition. Des forums ont aussi été créés pour réaliser des bilans réguliers des actions menées.

Enfin, il est crucial de poser un cadre clair et régulièrement rappelé. Toutes les idées doivent être entendues et débattues, dans le respect de règles de fonctionnement co-construites. Des exemples de règles peuvent être : « on ne juge pas les idées », « on écoute jusqu’au bout », « on cherche des solutions ensemble », etc.

Dans le cadre de la création de la recyclerie, les élèves ont été amenés à trouver un consensus sur des choix stratégiques, comme le système économique du projet (gratuit, troc…). L’important est que ces choix soient discutés et validés collectivement, ce qui correspond à un fonctionnement démocratique

4. Signification du travail.

Pour rappel, il s’agira ici de donner du sens aux actions entreprises ainsi qu’un objectif atteignable.

Pour que les élèves s’investissent pleinement dans un projet, il est essentiel de donner du sens à leurs actions et de leur fixer un objectif atteignable. Le projet doit répondre à de réels besoins et apporter une amélioration concrète. Ces besoins peuvent être mesurés grâce à des témoignages ou des sondages par exemple.

L’objectif fixé doit être être significatif et motivant pour les élèves. Toutes les actions menées dans le cadre du projet doivent être clairement reliées à cet objectif. Les élèves doivent en permanence garder à l’esprit le sens de leur travail.

Pour maintenir cette dynamique de sens, il est important de verbaliser régulièrement le travail accompli et de communiquer sur les avancées. Par exemple, l’équipe de direction peut être tenue informée et impliquée.

Par exemple, dans le cadre du projet CVC, l’objectif du groupe est de favoriser le climat scolaire. La journée du compliment a été pensée dans ce sens ainsi : « Quelle action pourrait-on mener qui soit dans « l’esprit de noël » et qui participe à l’amélioration du climat scolaire ? ».

S’il s’agit d’un projet à long terme, des restitutions « étapes » peuvent être organisées sous forme d’événements. Cela permet de donner une visibilité au projet et de valoriser l’engagement des élèves qui visualisent ainsi leur avancée et peuvent avoir un regain de motivation.

5. Impact du travail.

Pour rappel, il est essentiel de mettre en lumière l’utilité des actions entreprises.

Un des principaux leviers est de permettre aux élèves d’avoir un impact direct sur leur environnement, en l’occurrence leur établissement scolaire. Ils peuvent ainsi améliorer leur cadre de vie et celui de leurs camarades. Cela crée un sentiment de fierté et d’utilité. Les élèves se sentent écoutés et considérés. Ils prennent conscience qu’ils peuvent être acteurs du changement.

Pour valoriser cet impact, une présentation du travail accompli en fin de projet devant un jury est un bon moyen de marquer le coup. Le jury peut être composé de membres de la direction, d’enseignants, de parents d’élèves ou de partenaires extérieurs. Cette restitution solennelle permet de mettre en lumière les réalisations concrètes des élèves et de les féliciter pour leur engagement. C’est aussi l’occasion de recueillir des retours et de nourrir la réflexion pour la suite.

Enfin, il est important de s’assurer que les actions menées aient un impact durable et pérenne. Des relais doivent être identifiés pour assurer la continuité, comme des élèves volontaires ou des partenariats avec des associations. L’objectif est que le projet s’inscrive dans la durée.

Dans le cas d’un projet de recyclerie par exemple, la collecte et le tri des dons sont des étapes cruciales, mais la vraie réussite sera de voir le projet vivre et se développer sur le long terme.

III. Plus value des outils numériques.

Les outils numériques ont été mobilisés à plusieurs étapes clés du projet et ont permis de renforcer la collaboration entre élèves ainsi que la valorisation de leurs réalisations.

L’Espace Numérique de Travail (ENT) de l’établissement peut être utilisé pour créer différentes rubriques :

– Une rubrique publique pour donner de la visibilité aux actions auprès de toute la communauté scolaire. Les élèves peuvent ainsi partager leurs réalisations,

– Une rubrique « privée » accessible seulement aux élèves et aux professeurs. Elle permet de garder une trace écrite de toutes les réunions et de développer un espace de partage de documents inter-classes.

– Des forums peuvent être créés pour « débriefer » après chaque action menée. Les élèves peuvent y échanger leurs retours d’expérience et continuer à nourrir la réflexion collective.

Les élèves peuvent également être amenés à réaliser des recherches notamment pour trouver des projets similaires aux leurs afin de mesurer la faisabilité et de trouver des idées concrètes qui ont fonctionné ailleurs. On peut comparer cette démarche au journalisme de solution.

Par exemple, les élèves de Lille ont profité de cette occasion pour tester l’intelligence artificielle Perplexity qui cite ses sources. Ils ont ainsi pu trouver des articles de presse relatant des projets proches du leurs.

Les élèves peuvent aussi utiliser différents outils pour créer des supports de communication valorisants, comme :

– Une application de montage comme Imovie ou Capcut permet de réaliser une vidéo de présentation du projet, qui peut être projetée lors de la restitution finale devant le jury.

– Le site de création graphique Canva peut être utilisé pour concevoir des affiches et flyers annonçant les différentes actions menées.

Exemples d’affiches réalisées par les élèves

Conclusion.

En créant un climat de sécurité psychologique, de fiabilité, de structure et de sens, les élèves peuvent s’investir pleinement et avoir un impact concret sur leur environnement. L’utilisation d’outils numériques peut renforcer la dynamique de groupe, la création et la valorisation des réalisations.

Les projets que nous avons menés cette année ont montré tout l’intérêt de donner la parole aux élèves et de les impliquer dans la vie de l’établissement. Ils sont une force de proposition et d’action précieuse, à condition de les accompagner avec un cadre clair et bienveillant.

En faisant confiance aux élèves et en leur donnant les moyens de s’exprimer, on peut créer une véritable culture de l’engagement et de l’innovation au sein de l’établissement. Alors n’ayons pas peur de lâcher prise et de laisser les élèves prendre leur place ! C’est en les rendant acteurs que nous formerons les citoyens de demain, capables de s’engager et de transformer positivement leur environnement.

1De Sousa Cardoso, Julie, De Sousa Cardoso, Cyril et Messina, Jean-Christophe. 121 outils pour développer le collaboratif. Eyrolles, 2023

Image d’illustration issue de Pixabay par Henning_W : https://pixabay.com/fr/photos/%C3%A9quipe-grouper-gens-motivation-386673/